|

|

|

||

|

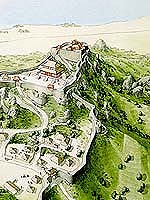

今回は「勝連城(かつれんじょう)」を訪ねてみました。 この城跡には、首里城や中城城のような著しい工法上の特徴などは見られませんが、小高い丘の上に位置し、まるで要塞を思わせる堂々とした風格を漂わせています。 琉球王国の王権が安定してゆく過程で、国王に最後まで抵抗した按司(あじ)、阿麻和利(あまわり)の居城で、高台から見下ろす風景はまさに絶景。 今でこそ城壁が残るのみですが、強者共の夢の後を偲ばせるには十分な風格と言えそうです。 |

||||

|

|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|||||||||||

←/TOPICS/→

copyright:株式会社朝日測量設計事務所 ASAHI SURVEY & PLANNING OFFICE CO.,LTD.

Mail to ASH:ashowner@asahi-survey.co.jp